糖鎖とは?働き方や効果効能を詳しく解説

糖鎖とは?働き方や効果効能を詳しく解説

糖鎖とは、糖が鎖のようにつながった物質のことです。

糖鎖は、私たちの体の中や細胞の中にたくさん存在し、免疫、感染症、神経系、認知症、がん化など、体内での様々な働きや病気に関わっています。

今回の記事では、糖鎖について、その構造や働きなどについて簡単に分かりやすく解説します。

糖鎖の働きやその効果効能が知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

糖鎖とは何か?

糖鎖を簡単に表現するなら、砂糖のような甘い分子がくっついてできた鎖のようなものです。

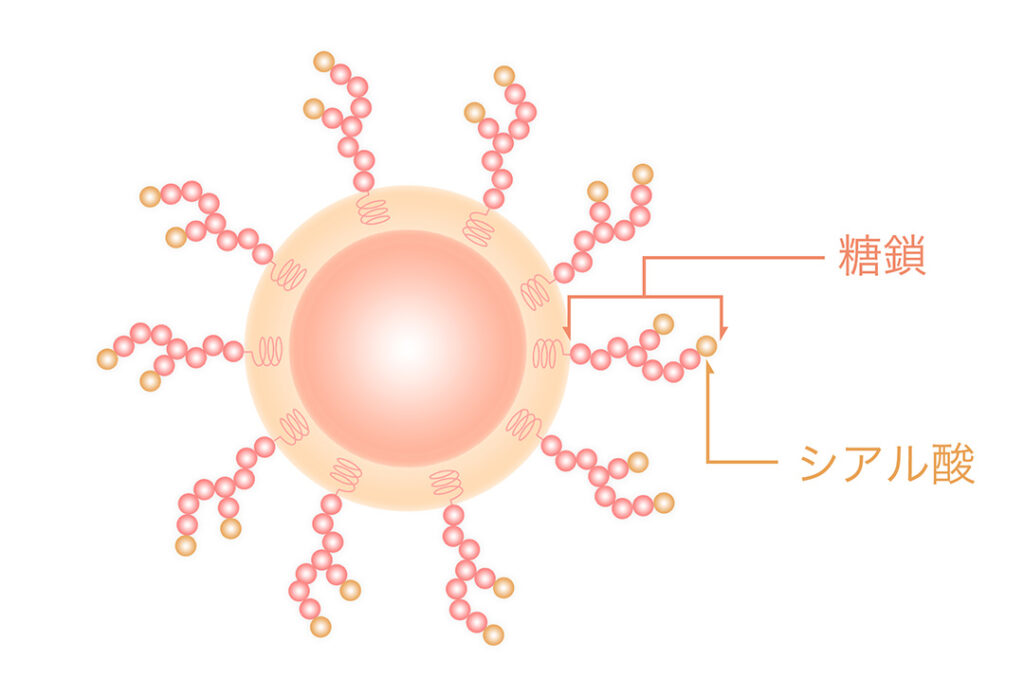

糖鎖は私たちの体の中や細胞の中にたくさん存在しており、細胞同士の認識や情報伝達の際に、アンテナのような役割を果たしています。

簡易的に説明すると、細胞同士がおしゃべりをしたり、手紙を送り合うときに使われる特別なものが糖鎖。

例えば、細胞同士が「こんにちは!」と挨拶するときや、一緒に仕事をするときに糖鎖が使われます。

また、糖鎖は細胞がお互いを認識するためのものでもあります。

これは、友達同士が声を聞いたり顔を見たりして「あっ、○○ちゃんだ!」と分かるような感じです。

糖鎖の構造を専門的な言葉で言えば、各種の単糖がグリコシド結合して鎖のようにつながった一群の化合物を指します。

結合する糖の数は2~数万まで様々で、結合した数が10個までをオリゴ糖と呼びます。

また、細胞が、自身にとって必要な糖鎖を作り出すため、それぞれの糖鎖を構成する糖の種類やつながり方は様々。

例えば、血液型にも糖鎖が関与しています。

どういうことかというと、赤血球の表面には糖鎖が存在し、その糖鎖の構造の違いによってA、B、O、ABが識別できるのです。

糖鎖栄養素について

単糖は200種類ほどあると言われていますが、糖鎖を構成しうる単糖は8種類。

これらの単糖のことを、糖鎖栄養素と言います。

食品から摂取できるものはグルコース(ブドウ糖)とガラクトース(乳糖)のみ。

その他の6種類はキシロース、フコース、マンノース、N-アセチルガラクトサミン、N-アセチルグルコサミン、N-アセチルノイラミン酸(シアル酸)で、基本的に肝臓でつくられます。

糖鎖の構造

糖鎖は、糖分子(単糖)が特定の結合パターンで結合し形成される多糖類の一種です。

糖鎖は細胞表面やたんぱく質に存在し、その結合パターンと多様性によって様々な機能を持ちます。

結合パターンと多様性

糖鎖の結合パターンは、糖分子同士が特定の結合部位で結びつくことで決まります。

結合部位は糖分子の特定の炭素原子に存在し、異なる結合パターンによって糖鎖の構造が形成されます。

この結合パターンの多様性によって、糖鎖は多様な生物学的な役割を果たすことができるようになるのです。

たんぱく質や脂質との結合

糖鎖は、体の中ではたんぱく質と結合した「糖たんぱく質」や脂質と結合した「糖脂質」といった形で存在しています。

また、糖鎖は細胞の表面を覆っていて、その多くが糖たんぱく質です。

糖鎖の働き

糖鎖は細胞の表面でアンテナのような役割を果たし、他の細胞を認識したり、情報伝達をしたりする際に活躍しています。

そのため、糖鎖栄養素が不足すると糖鎖が不完全となり、細胞同士の情報伝達などに支障が生じて不調の原因となることも。

また、糖鎖は細胞自体の健康維持にも関わっています。

例えば、細胞の表面を覆って細胞を守ったり、たんぱく質の安定性や機能を制御して質を維持したり、傷ついた細胞や古い細胞を見つけて新しくするほか、細胞の成長や発育に関与し、正常な細胞の機能をサポートします。

糖鎖に期待できる効果・効能

前述のとおり、糖鎖は免疫、感染症、神経系、認知症、がん化など、体内での様々な働きや病気にも関わっており、健康にも重要な役割を果たします。

以下にその一部を紹介します。

免疫機能の向上

糖鎖には免疫機能を向上させる効果が期待でき、病原体や異物から体を守る能力を高めています。

そもそも免疫機能とは、異物を認識する、抗体をつくる、攻撃するなど、様々な役割を持つ細胞(免疫細胞)がお互いに情報伝達をして、病原体や異物から体を守る機能のこと。

そして、免疫機能における細胞間の情報伝達は糖鎖を介して行われており、異物を検知し、情報を伝えることで異物排除につながっています。

糖鎖の一種であるガラクトオリゴ糖をマウスに与えたところ、免疫細胞のナチュラルキラー細胞(ウイルス感染した細胞などを攻撃する細胞)が増えたという実験結果も(※1)。

また、糖鎖を構成する糖の一つであるシアル酸は、免疫細胞に働きかけて免疫機能を活性化したり、免疫機能を調整して異物の自滅を促したりすると考えられています。

※1…Supplementation with galacto-oligosaccharides increases the percentage of NK cells and reduces colitis severity in Smad3-deficient mice

細胞保護と抗酸化作用

糖鎖は細胞を酸化ストレスから守る抗酸化作用を持ち、細胞の健康をサポートします。

酸化ストレスとは、酸化によって生じる有害な作用のこと。

特に、活性酸素の発生が過剰になり、除去が追いつかなくなると酸化が進んでいきます。

細胞が酸化ストレスにさらされると、栄養と老廃物の交換に支障が出たり、細胞が死滅したりして、老化の原因に。

そのため、糖鎖の抗酸化作用によって、老化予防につながることも考えられます。

腸内環境の改善

糖鎖には、腸内細菌のエサとなることで、腸内環境のバランスを整える効果も期待できます。

ある実験では、糖鎖の一種であるガラクトオリゴ糖を、ピロリ菌に感染したマウスに与えたところ、大腸炎の重症度が軽減し、糞便中のビフィズス菌が増えました(※2)。

この結果からも、糖鎖には腸内環境を改善する働きがあると考えられます。

※2…Supplementation with galacto-oligosaccharides increases the percentage of NK cells and reduces colitis severity in Smad3-deficient mice

アレルギーの発症を抑える

アレルギーは、原因物質(アレルゲン)が、個々のアレルゲンに対する抗体(IgE抗体)に結びつくことで発症します。

IgE抗体はマスト細胞という細胞にくっついており、ここにアレルゲンが結びつくと、アレルギー症状の原因となるヒスタミンなどの化学物質が放出されます。

ある実験では、糖鎖栄養素がアレルゲンと抗体の結合を防ぎ、ヒスタミンの合成や放出が抑えられたとのこと。

同様の実験結果(※3)や、糖鎖栄養素(主にシアル酸)にアレルギー症状軽減効果が期待できるといった研究結果(※4)などもあり、糖鎖とアレルギーに関する様々な研究が行われています。

※3…Membrane sialic acid influences basophil histamine release by interfering with calcium dependence

※4…Anti-allergic effect of N-acetylneuraminic acid in guinea-pigs

ホルモンの作用を促進する

糖鎖にはホルモンの受容体としての役割も。

そのため、ホルモンの作用を促すことも期待できます。

また、糖鎖栄養素の一つであるシアル酸によって、黄体形成ホルモンの効果が持続することがあるという研究結果も存在(※5)。

黄体形成ホルモンは、男性では男性ホルモン(テストステロン)の分泌、女性では排卵や妊娠の維持などにかかわるホルモンです。

※5…黄体形成ホルモン(LH)分泌促進作用に対する温経湯の効果

受精にかかわる

実は、卵子や精子には糖鎖がたくさん存在しており、受精の際にはまず卵子を覆う膜にある糖鎖と精子が結びつく必要があります。

卵子から膜を取り除くと受精できないことから、糖鎖が受精に不可欠である可能性が高いです。

また、着床の際にも糖鎖が関わっており、糖鎖の異常は不妊にもつながると考えられています。

糖鎖は母乳にも含まれています

母乳には豊富な種類の糖鎖が含まれており、赤ちゃんの成長と免疫システムの発展に重要な役割を果たしています。

母乳中の糖鎖は、オリゴ糖と呼ばれる短い鎖状の糖分子(結合した糖の数が2~10個)で構成されています。

これらの糖鎖は、消化酵素によって分解されずに消化管を通過。

そのため、母乳を飲んだ赤ちゃんが糖鎖を摂取し、腸内の善玉菌の成長促進につながっています。

また、前述の通り、糖鎖は腸内環境を整えるために重要な役割を果たしています。

善玉菌は糖鎖をエサにして増殖し、腸内における微生物のバランスを調整。

このバランスは赤ちゃんの免疫システムの発達や感染症への抵抗力にも関与しています。

糖鎖は病原菌が体内に侵入するのを防ぐために、腸管上皮細胞に結合して防御バリアを形成したり、免疫細胞との相互作用を通じて、免疫応答を調節したりする働きもあるのです。

薬への利用

以下のように薬の効果や性質を変えるために、糖鎖の性質が応用されているケースもあります。

- ・薬に糖鎖を付加し、分解しにくくすることで、薬の効果を長持ちさせる

- ・薬に特定の糖鎖を付加し、特定の細胞や臓器を狙って薬を届ける

- ・溶けにくい薬に糖鎖を付加し、溶けやすくすることで、注射薬などに使えるようになる

また、体内の糖鎖を標的にして効果を発揮する薬も存在し、その一つがインフルエンザ治療薬のタミフルです。

糖鎖が働かなくなる原因

糖鎖は体内で様々な働きを担っているため、糖鎖が働かなくなったら困りますよね。

実は、活性酸素が糖鎖の減少や劣化の原因となると言われています。

活性酸素が過剰になると、糖鎖がそれに対抗する抗酸化物質となることで、糖鎖の減少、劣化につながり、細胞や免疫機能にも悪影響が出るのです。

活性酸素が過剰になる原因として挙げられるのは、ストレスや紫外線、喫煙など。

心当たりのある方は注意しましょう。

糖鎖の必要性

糖鎖は、「第三の生態物質」ともいわれています。

生体物質とは、私たちの体や生物の中で作られ、働きを持つ物質のこと。

例えば、たんぱく質や炭水化物、脂質なども生体物質の一部です。

生体物質は私たちの体にとって非常に重要であり、健康や生命維持に欠かせない存在。

つまり、生体物質が欠落や不足することで、生体内の情報伝達がうまくいかなくなってしまい、結果的に、不調が生じやすくなることが考えられます。

そのため、バランスの取れた食事や適度な運動などを通じて、適切な生体物質を摂取し、健康な体を維持することが大切です。

糖鎖が含まれる食べ物

糖鎖の機能を高めるには、糖鎖を構成する糖鎖栄養素を積極的に取り入れるとよいでしょう。

食べ物から摂取しやすいのはブドウ糖と乳糖。

その他は基本的に肝臓でつくられますが、食べ物からも多少は摂取が可能です。

ブドウ糖

ブドウ糖が多く含まれるのは、干しブドウやハチミツなど。果物に多く含まれる傾向があり、同じ果物なら生よりもドライフルーツのほうがブドウ糖の量が多くなることが一般的です。

また、ブドウ糖がたくさん集まってできたものがでんぷん。

穀物では、お米やパン(小麦)などに含まれています。

野菜ではじゃがいもやとうもろこし、さつまいもにも含まれています。

乳糖

乳糖は哺乳類の乳に含まれる糖のこと。

牛乳や乳製品に含まれています。

その他の糖鎖栄養素

わかめや昆布、海苔などの海藻には、糖鎖栄養素の一つであるフコースが含まれています。

フコースは野菜、果物などにも含まれます。

ムチン

ムチンは、糖とたんぱく質が結びついた多糖類の一種。

アミノ酸が一定の配列を繰り返す構造の中に、糖鎖栄養素の一つであるN-アセチルガラクトサミンを起点とした糖鎖がたくさん結びついています。

人間の涙や、粘膜にも含まれる動物性のネバネバ成分で、食べ物ではうなぎやドジョウなどから摂取が可能です。

ヒアルロン酸

ヒアルロン酸(ヒアルロン酸ナトリウム)は、糖鎖栄養素の一つであるN-アセチルグルコサミンを含む多糖類のこと。

鶏の皮、ウナギ、スッポン、フカヒレなど、コラーゲンが含まれている食べ物には、ヒアルロン酸も含まれていることが一般的です。

ただし、ヒアルロン酸は分子が大きく吸収しにくいほか、熱にも弱いので、食べ物から摂取することは難しいでしょう。

ツバメの巣

中華料理の高級食材として知られるツバメの巣。

実はツバメの巣は、糖鎖栄養素を豊富に含む食材として注目されているんです。

例えば、シアル酸の含有量は、シアル酸を多く含むと言われるローヤルゼリーの約200倍!

さらに、含まれている糖鎖の種類も豊富です。

ツバメの巣には、8種類の糖鎖栄養素のうち、実に6種類もの糖鎖栄養素が含まれています。

ここまでの豊富な種類の糖鎖栄養素を含む食べものはほとんどないでしょう。

ツバメの巣で糖鎖栄養素を摂取しよう!

糖鎖は細胞の表面などに存在し、細胞同士の認識や情報伝達にかかわる重要な存在です。

体内で様々な働きを担い、健康維持にも大きく貢献していると考えられています。

糖鎖の機能を維持するためには、糖鎖を構成する糖鎖栄養素を摂取するのがおすすめ。

なかでもツバメの巣は、糖鎖栄養素の含有量・種類ともにとても豊富です。

ツバメの巣のエキスを配合したサプリメントなども登場しているため、利用を検討してみてください。